part2.空想性错视

不过是两点一线而已……

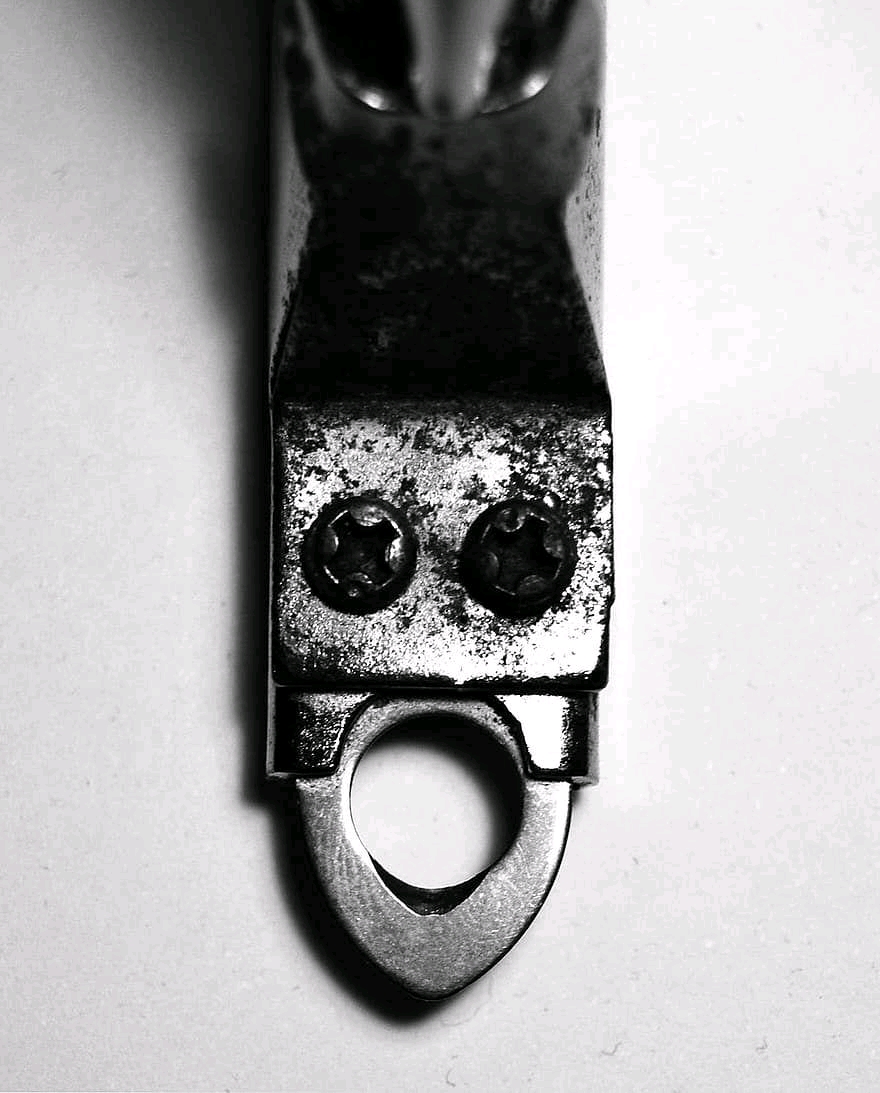

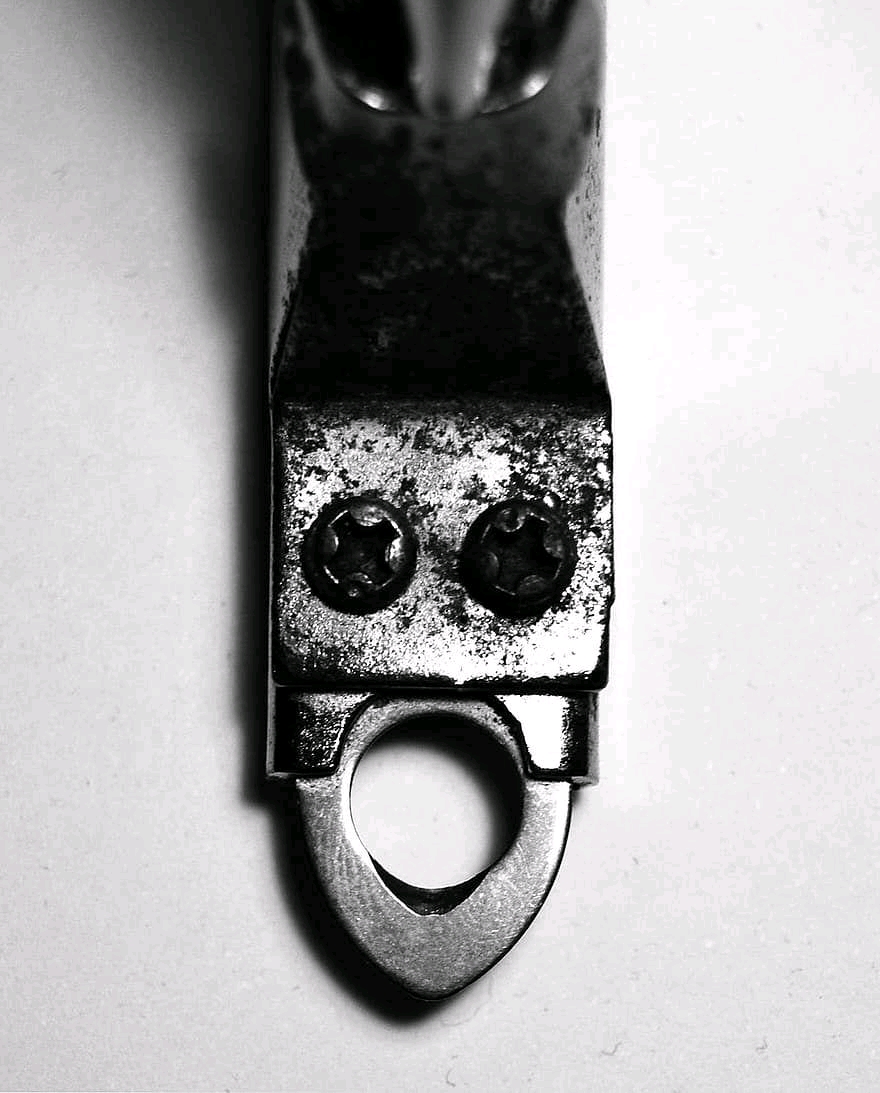

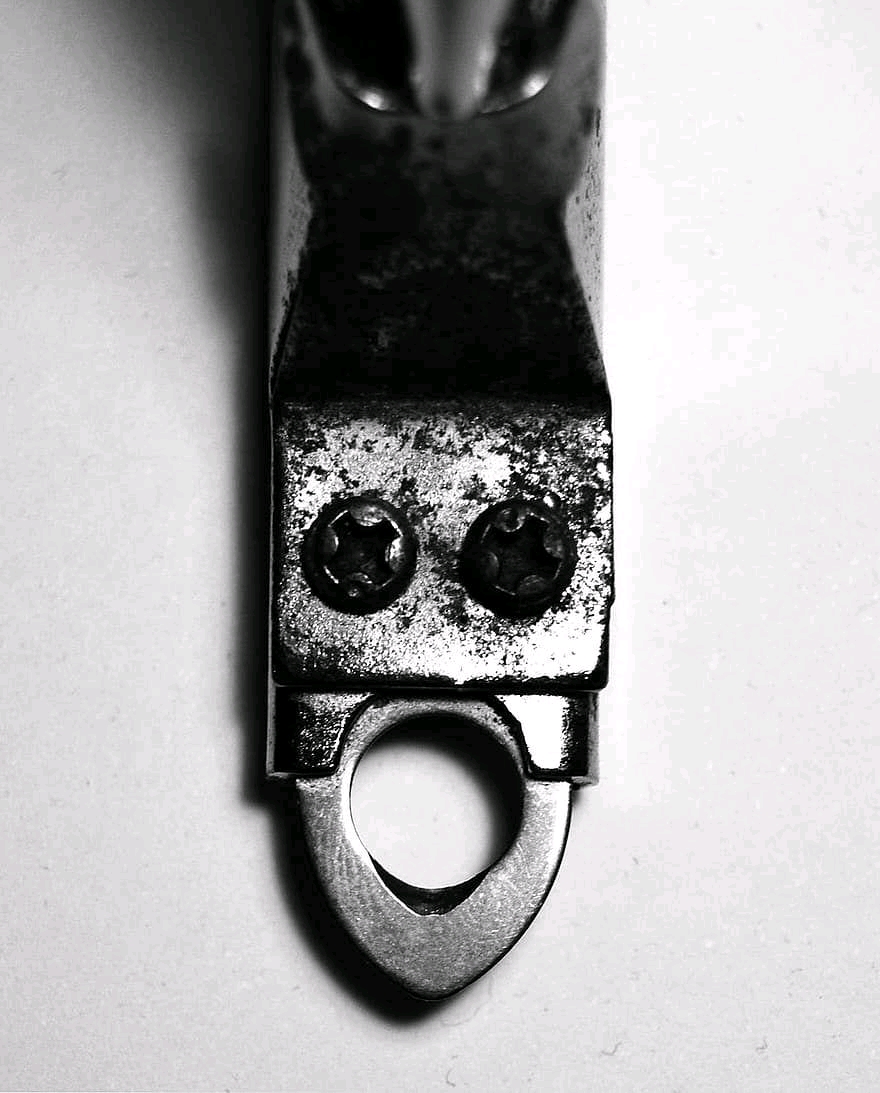

你可以在社交网络上各种花花绿绿的沙雕图里看到这么一大类:

画面乍看上去分明是一张张生动滑稽的脸孔,细细看去——还是摆脱不了这种感觉。在学术界,这种将观察到的随机图案赋予某种意义的认知活动被称为空想性错视(paredolia)

2009年的一项脑磁图的研究显示,那些被错视为人脸的物品在大脑的梭状回产生了较早激活(165毫秒)。这一表现和看到人脸时大脑所产生的反应很像,但人们看到一些其他的常见物品时则不会产生这类反应。研究人员认为,由类似人脸产生的物品引发的人脸识别属于相对的早期处理过程,而不是稍后的认知理解现象。换句话说,梭状回抢在大脑的其他部分对所见图像进行分析之前,对其下了“人脸”的判断

对于这种认知现象是怎么进化来的,目前流行的假说是,早期人类作为注重社会交流的物种,同伴的表情对其是非常重要的信号,直接反映了当前状况,对此自然选择倾向于那些能迅速从环境中识别出人脸的个体——哪怕那“人脸”不过是抽象的两点一线而已

:)

(所以说,看到那些“长着人脸”的乱七八糟的阿猫阿狗就不要大惊小怪直呼它们怎么知道人脸长什么样了,仔细想想,随机长出这种图案根本不是什么难事)

就是只扑棱蛾子而已

那些被错认或拟人的物体本身可能平平无奇,但空想性错视本身却给我们的问题提供了一条非常重要的线索:动物在认知周围环境的过程中,可能会将重要信息的特征抽象成简单符号的组合并提前处理,这在十面埋伏的大自然可比慢慢分析对面到底是啥来得有效多了

并且,对于神经占主导因素的生理活动而言,冗余可能是一件要命的事

part3.大脑,能耗

用爱发不了电

大脑的神经活动消耗的能量占到一个人消耗的总能量的20%。对小鼠与猫的研究显示,这些能量有2/3用于兴奋的传导与神经递质的传递,剩余的1/3则用于维持这些活跃细胞的正常状态

不管怎样,如此庞大的能量需求使得大部分动物无法负担像对物体的精确识别这样复杂的脑活动。或者说,如果你是一只鸟,在能认出对面是虫还是蛇的情况下,就不需要关注这虫有几条腿,这蛇脑袋尖的圆的这类细枝末节的问题,这对你觅食或避敌毫无助益,却要占掉你上一顿饭供能的五分之一

可以发现很多具有复杂智力活动的动物都有社会性行为,这不仅是因为社交与合作造成的选择压力,还因为群体生活能依靠获得更多更优质的食物满足脑部的需要

在能量与反应时间的双重桎梏下,那些视力优势的动物需要用最少的神经活动来区分观察到的不同物体,而空想性错视就做到了这一点:将人脸“两点一线,两上一下”的特征剥离出来,优先于其他特征作出判断。可以猜想其他的动物也和我们一样的采用了类似的识别模式——或者曾经采用过

因为自然选择可不止落在看的一方身上

part4.协同进化

一场千万年的双人舞

我们在上文中讨论过那些靠视觉谋生的动物(下文称作“识别者”)受到了什么样的选择压力,并以空想性错视为例,得出“将重要信息的特征抽象成简单符号的组合并提前反应”这样的策略。那这对于靠欺骗视觉的动物们(下文称作“拟态者”)有什么影响吗?

有!这一认知方式意味着识别者用于识别的特征在最初的阶段肯定都非常简单,因为复杂的识别模式在最初没有拟态者的时候没有任何优势,还会带来额外的能耗。那时识别者眼中的世界可能就像印象派的画那样!

也就是说,当最初的拟态者出现时,它们只要模仿拟态对象大致的色块和轮廓就能欺骗识别者的认知

这张表情挺应景的

只是模仿色块与轮廓乃至简单的花纹的话,对于生物而言可就太简单了,一些很简单的机制就能形成非常复杂的图案:

涡蛱蝶属的物种会在翅上形成类似“88”“89”“98”的图案,考前转发这个可比锦鲤什么的吉利多了

然而对化学有一定了解的人一眼就能看出,这花纹分明是B-Z震荡反应的翻版

织纹芋螺的花纹颇有点“小山重叠金明灭”的味道

然而这个花纹也不过是简单的对抗机制形成的

而一旦最初的拟态者获得了生存优势,在种群里占到较大比例时,识别者在原有识别模式的基础上突变出的较为复杂的识别模式就不再无用武之地了:只有适当增加识别的精细程度,才能看破拟态者的伪装

于此相对,当识别能力较强的识别者占据优势时,拟态者原先简单的模仿就失效了,那些更进一步模仿了棱角与纹路的突变体才有更大几率存活。用神经网络打比方的话(笔者不是很懂这方面,有错误请指正),就是生成图像的网络与识别图像的网络之间的博弈,一方要尽可能生成类似标准图案的图形,另一方则要尽可能区分标准图形与生成图形

那么,我们在开头提到的,那些历史上半成品的问题就迎刃而