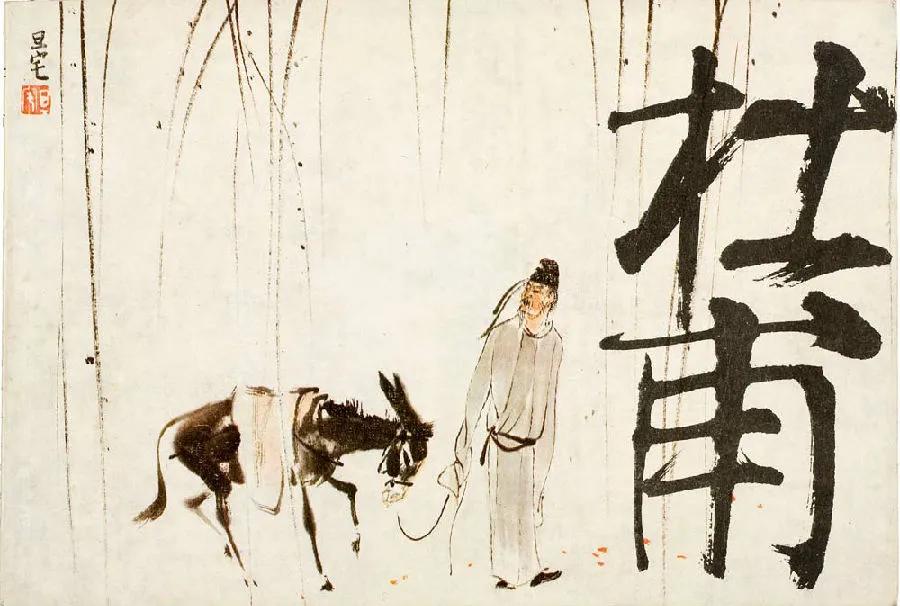

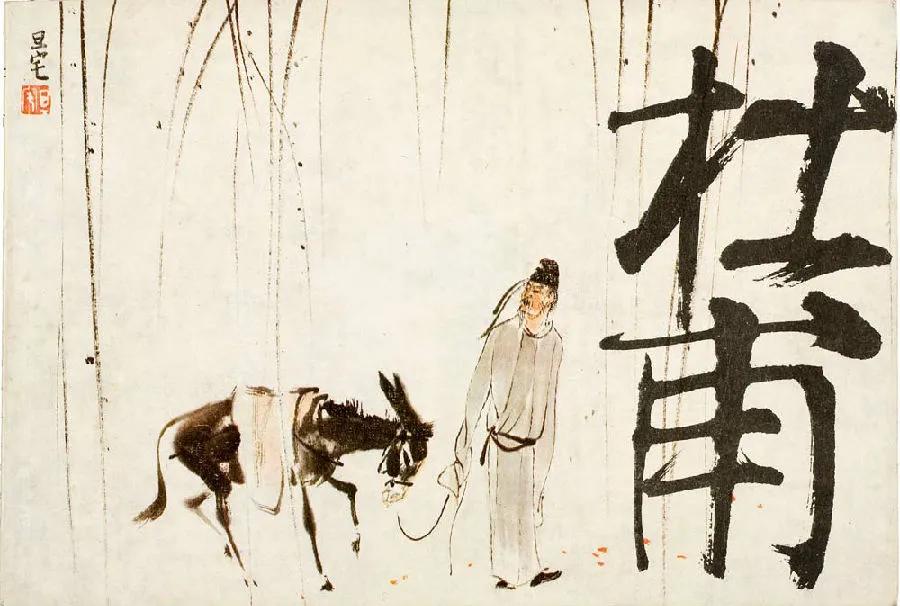

【四川历史名人】杜甫诗与杜甫精神

康若望

2021-07-25 12:33

本文载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊

杜甫诗与杜甫精神

康若望

杜甫是我国唐代伟大的现实主义诗人。他生当李唐王朝由盛转衰的历史转折时期,也是整个中国封建社会由上升期转入下坡路的转折关头。这一重大历史转折的标志,就是爆发于唐玄宗天宝十四载(755)十一月的“安史之乱”。杜甫时年44岁。杜甫这一生,有四分之三的时间是生活在所谓的“开元天宝盛世”,而四分之一的时间,即最后的15年在战乱漂泊中度过。他经历过开元全盛日10多年的漫游,见识过唐王朝盛世的繁荣景象,也经历过长安10年“朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛”的痛苦体验,更经历了安史之乱后的漂泊流离和饥寒转徙,一治一乱的强烈反差造就了这个伟大的诗人。

诗人杜甫用他的如椽之笔,广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐王朝社会生活的巨大变化。一部杜诗,是他自己的一部自传,也是他生活的那个时代的忠实记录,他使诗的表现范围达到空前的广度和深度。由于杜甫“读书破万卷”,具有深厚的文化修养、深刻的社会体验和广阔的观察视野,又有对诗歌超人的执着精神,视诗为生命,不仅使诗的题材范围空前扩大,达到无事不可入诗、无意不可成篇的程度,而且使诗歌艺术达到出神入化、登峰造极的境地。因此人们公认,杜甫是中国古典诗歌的集大成者;他,人被尊为“诗圣”,诗被誉为“诗史”,在中国文学史上享有崇高的地位。

古人对杜甫和杜诗的评价很高,宋代以来“千家注杜”,这里不详细叙说。只说近代著名诗人和学者闻一多先生,曾用诗一般的语言称赞杜甫“中国有史以来第一个大诗人,四千年文化中最庄严、最瑰丽、最永久的一道光彩”(《唐诗杂论》),近代著名学者陈寅恪也说“少陵为中国第一诗人”(《书杜少陵〈哀王孙〉后》),近代学界泰斗梁启超在给儿子的信中勉励儿子学习传统文化,说唐朝可以没有姚崇宋璟,不可以没有李白杜甫。

据浦起龙《读杜心解》统计,现存杜诗共1458首,其中五古263首、七古141首、五律六百30首、七律150首、五排127首、七排8首、五绝31首、七绝107首。众体皆有,诸体兼擅,为后世开无数法门。律诗,特别是七律,更是成熟于杜甫。清代钱良择说:“少陵崛起,集汉、魏、六朝之大成,而融为今体,实千古律诗之极则……上下百余年,止少陵一人独步而已。”明代胡应麟更把杜甫的《登高》奉为“古今七言律第一”,说“杜‘风急天高’一章56字,如海底珊瑚,瘦劲难名,沉深莫测,而精光万丈,力量万钧”。

杜甫是我国优秀传统文化的典型代表。杜诗堪称中国古典诗歌的范本;杜甫的人格,堪称中华民族文人品格的楷模。南宋末年,文天祥被囚元人狱中,他不畏威胁利诱,宁死不屈,集杜句成诗200。他在《集杜诗·自序》中说:“凡吾意所欲言者,子美先为代言之。日玩之不置,但觉为吾诗,忘其为子美诗也。乃知子美与吾隔数百年,非性情同哉!”我们现在仍然可以从杜诗中体会到他的崇高精神。

杜甫精神,集中代表了中华民族的文化精神。概括几点,启发诸君思考和共同学习发扬。

第一,忧国忧民的爱国爱民精神。

这是杜甫文化即杜诗的核心和灵魂,是他的主导思想。和平年代,杜甫就时刻关注着国家和民族的命运,希望朝廷能够招贤纳士,用贤臣、远小人,实行清明政治。他对皇帝穷兵黩武的开边政策表示坚决反对——“戚戚去故里,悠悠赴交河(交河,西域河名,即今新疆鄯善,吐鲁番一带)。公家有程期,亡命婴祸罗。君已富土境,开边一何多。弃绝父母恩,吞声行负戈。”(《前出塞·第一首》)他对皇亲贵族们的奢侈腐化生活进行讽刺和揭露,其中,《丽人行》是典范之作,对那些结党营私贪官污吏的丑行和横行不法侵夺百姓的弊政,进行暴露和鞭挞。由于唐玄宗骄奢淫逸引发的统治阶层内部矛盾和积累的社会矛盾,引发了安禄山和史思明的叛乱。安史之乱主要是一场地方军阀反对中央政权、破坏国家统一的叛乱,这场叛乱长达7年零3个月之久,给人民带来了沉重的灾难,也使唐王朝从此丧失了元气。

杜甫个人的命运和时代紧紧联结在一起。安史之乱爆发后,杜甫坚定地站在国家和民族的立场,坚决反对安禄山、史思明等民族分裂分子颠覆国家政权和分裂国家的罪行,呼吁人民群众奋起保卫国家和民族生存,坚决维护和捍卫国家统一,爱国主义精神旗帜鲜明,《春望》《哀江头》《哀王孙》《悲陈陶》《悲青坂》等诗可证。他关心着郭子仪、李光弼等平叛战事的进展,坚信“伊洛指掌收,西京不足拔”(《北征》),坚信“昊天积霜露,正气有肃杀。祸转亡胡岁,势成擒胡月。胡命其能久?皇纲未宜绝”(《北征》),这首长诗是唐肃宗至德二年(757)秋天他回到鄜州羌村家里所写。即使在探家中,他仍然心念国家、关心时事,希望安史之乱早日平息。

另一方面,他时刻关心人民的苦难。在他笔下,我们听到百姓的一片哭声。“十室几人在?千山空自多!路衢惟见哭,城市不闻歌。”(《征夫》)“白水暮东流,青山犹哭声。”“野哭千家闻战伐,夷歌数处起渔樵。”(《阁夜》)“二十一家同入蜀,惟残一人出骆谷。自说二女啮臂时,回头却向秦云哭。”(《三绝句》其二)其实,早在安史之乱前,我们在杜诗中就听到生者的痛哭和死者的鬼哭。这便是《兵车行》中“牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄”,那是送别征人的爷娘妻子的哭声,他们牵衣哭、顿足哭、拦道哭,凄凉悲惨,哭声动天。还有最后的“新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾”,那是在青海头战死的冤魂的悲哭。正如李华在《吊古战场文》中所说:“浩浩乎,平沙无垠,夐不见人……此古战场也,常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻。”安史之乱后,我们也不断听到诗人杜甫的哭声,“少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲”(《哀江头》),是杜甫为都城长安的残破而哭;“天边老人归未得,日暮东临大江哭”(《天边行》),是为伤乱之时自家骨肉离散而哭;“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳”(《闻官军收河南河北》),是作者听到安史叛乱最终被平息的消息,喜极而泣、涕泪满衣而写下这篇平生第一首快诗。这“快”乃欢快之意。可知作者始终是把个人的命运和国家的兴亡、与人民的祸福紧紧联结在一起。

最让人感动的,是唐肃宗乾元二年(759)三月,杜甫从洛阳回华州,途中亲见唐官军到处抓兵服役,造成人民极大痛苦,乃作《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》《新婚别》《垂老别》《无家别》六首诗,即著名的“三吏三别”。“三吏”叙事夹带问答,“三别”纯记送行者和出征者的言辞。

“三吏三别”6首是一组诗。王嗣奭评论曰:上数章诗,非亲见不能作,他人虽亲见亦不能作。公往来东都,目击成诗,若有神使之,遂下千年之泪。又曰:《新安》,悯中男也(“中男绝短小,何以守王城?”);《石壕》,作老妇语;《新婚》,作新妇语;《垂老》《无家》,其苦自知而不能自述,一一刻画宛然,同工异曲,随物赋形,真造化手也。

杜甫的忧国忧民之作见诸许多篇章,正如前人评说,“少陵只为苍生苦,赢得乾坤不尽愁”“江花江草诗千首,老尽平生用世心”。直到晚年,诗人登上岳阳楼,还在感叹“戎马关山北,凭轩涕泗流”,还在为国家命运和人民疾苦忧虑流泪。

【本文未完】