“那批海货,现在到哪里了?”仙居吕府中,那个面目端正的富商员外,正在向几个小厮问话。

这员外吕爷在近周是个名人,倒不是因为他家资巨富,而是他终日穿着素服,招待客人时,无论宴席如何丰盛,自己永远只是粗茶淡饭。全然不是他这种身份的做派。

吕爷的家丁下人,还有前来投奔的庄客,却都是能吃好喝好的,然而这吕爷练武自有一套,因此就凭着这粗茶淡饭,看起来也比大部分喊他“主人”“老爷”的人们要威武不少。

被问话的几个小厮,都是常年奔走在商路上的,这下是战战兢兢,吞吞吐吐,半天说不出一个字来。

“定是被海盗抢了吧?还是翻了船?”吕爷明显不耐烦了。几个小厮一听,吓得纷纷跪下,大叫饶命。吕爷笑道:“我像是这种杀人不眨眼的人吗?难道你们还真信外面说的那套,我是什么吕大魔头之类的话?”

“不敢不敢!”几个小厮不停掌自己的嘴,血都打出来了。

“没用的东西!”不知从哪里传来这样一句话,那口音却不是本地人的。小厮们一听,瘫软的腿脚一下子有了力气,纷纷蹦起来四散,纷纷叫道:“海盗追到这儿了!快跑!”

这房子就一处大门,他们往哪逃?而此时,大门透进来的阳光,一下子都被遮尽。原来一个膀大腰圆的巨汉跨进门,双臂一伸,就把两扇门板都关上了。那几个小厮回头一看,又是瘫软在地。巨汉叫着:“就这么怕海盗?就这么怕海盗?”一边朝每个小厮踢了几脚。顷刻,几个小厮竟都一动不动了。

巨汉嘴里还叫着:“没用的东西!”

吕爷怒道:“你下手太重了。”巨汉登时跪下道:“小人,小人真的不是故意……”

吕爷道:“这几个小厮是在外跑的,可能来不及认识你。他们一听你说话,就以为是海盗,我猜,那批货可能是在你老家福州那儿被劫了,而且他们自己估计也不干净,所以才会听见你的福州口音,就心虚如此。”

巨汉立马跳起来道:“海盗我一个可以打他十个,我当年在老家时,最爱到海边,拿海盗练手了!”

这巨汉原来是福州一个干粗活的,靠在闽江上拉纤过活,从小无依无靠,连名字都没有,只知自己姓沈。后来宋徽宗皇帝大兴花石纲之役,波及当地人的生计,纤夫加入土兵哗变,被击溃,这姓沈的一路流落到台州,被这吕爷吕师囊收留,吕师囊见他壮实憨厚,便让他做了个护卫,还给他取了个名字“沈刚”,是指有如金刚之意。

却说沈刚在吕师囊面前夸下海口,吕师囊道:“且慢,先查验一下这几个小厮,必有蛛丝马迹。”

吕师囊正要蹲下,却见两扇门之间稍微开了一道细缝,一支短箭直射中一个小厮尸身,把他衣衫都划破了。

“什么人!”沈刚一脚踢开大门,却一个人也见不着。

吕师囊缓缓站起,退到房间最里头的一把交椅上。端坐着察看事态。他并不是喜欢显露自身功夫的人。

屋顶上跳下来一个瘦削的人,冷笑道:“打十个乌合之众也算是本事?先将我们两个打败再说!”

这人全身黑衣,手上一把短弓。沈刚大吼一声,挥拳便直取他面门。这人却不慌不忙,碎步疾退,同时张弓搭箭,叫声:“接箭!”沈刚大惊,拳头急变掌去接。谁知那是虚招,这黑衣人偏在一眨眼时间之后才放箭,一箭射中沈刚头巾。沈刚慌了手脚,伸手要直接夺他的弓,却被他一闪,扑了个空。

沈刚回转身来,黑衣人竟已不见了。再一转身,却见又一个大汉从天而降,这大汉脸上一道霹雳状的伤疤,从眼眉一路延伸到嘴边,手里一条短枪舞得出了花。沈刚抽出腰间铁链,与他缠斗,这刀疤大汉走跳灵活,不输那黑衣人,沈刚那条铁链怎样都打不中。

二三十个回合后,刀疤大汉骤然变招,一枪挺出,将沈刚铁链缠在枪身,沈刚仗着力大去扯,直要夺他的枪。刀疤大汉哈哈大笑道:“你已输了!”手里按了一个不知什么机关,这短枪竟从中间分开,变成两截,沈刚收不住力道,只好弃了铁链和枪头,徒手防御,刀疤大汉手里却仍是一杆短枪。两人又要开打,却见一支箭射在中间,原来那黑衣人坐在一棵树上,道:“别打了,我们是来投吕爷的。”

沈刚不信,叫道:“暗箭射我家主人,还敢说来投奔?”便要去拳打那刀疤大汉。黑衣人从树上跳下,道:“吕爷当时在我正前方,以我箭术,我若是要射他,怎会朝着地上射呢?那一箭,是我们的投名状。”

沈刚道:“可是我还是不能让你们去见吕爷。我不知道你说的什么投名状。”

“让他们来见我!”这是吕师囊的声音,当时吕师囊在屋内,三人则一路已经打到半里外,吕师囊能听见半里外的说话,又能毫不费力将声音传到半里外,这功力令三人都吃了一惊。

“这批海货一定要找回来。”吕师囊走出门外,与三人相向而行,在半路碰上了面。

“你们两人中谁是越州的?”吕师囊挥着手中一封信道,“久闻越州仇道人手下有个道童箭术神奇,行侠仗义,想必就在此了吧?”他把目光定在黑衣人身上,显然因为他手里还拿着那把短弓。

“拜见吕爷!在下高可立,确曾是仇道人门下道童,”黑衣人跪下道,“道人吃菜之事泄露,被捉拿了,只有他外甥张近仁连杀十余土兵逃脱,我等在道人处多曾听闻吕爷威名,便一路来投。只是,在下是宣州人士,祖籍并不是越州。”

“日新兄遭此厄,我等也难安坐了……”吕师囊小声自语了一句,又对那刀疤汉子道:“那你便是……”

刀疤汉子跪下道:“在下便是越州张近仁,吕爷请受我一拜!”

吕师囊连忙扶起两人。这才摊开那封信来,给三人阅读。三人中只有张近仁识字多些,便由他念了出来。念不到几句,三人都面有怒色。原来信中所说,乃是关于这个小厮与海盗狼狈为奸之事,他们早已定计,先在福州劫了吕师囊为摩尼教众筹备之财物,同时又暗通越州衙门,捉拿仇道人,并使吕师囊先后得知二事,分兵去救两处,这样便能引蛇出洞,又不至于与吕师囊的全部力量冲突。海盗们捣毁吕氏之后,便向朝廷要赏,少说也能统领一大支水军,如此拥兵自重,之后再作打算。

“难怪阿舅被捉前千叮万嘱,不能让吕爷救他。”张近仁眼中有些泪水。

吕师囊又从身上拿出几个飞镖:“幸而有高贤侄这一箭,不然这玩意的毒,虽然不至于把你吕爷毒死,却也能耽误一两个月的了。沈刚,你顷刻击毙数人,却不想有一个还有一口气吧?有一口气,就有反败为胜的机会。”

高可立惊道:“在下从路上就发现这个小厮有异样,尾随他们到了福州,眼见他在酒家里与几个海贼密谈,没听清说了些什么,却见他将这封信藏在衣服里。今日只是想在吕爷面前露一手,把这信从他衣服里射出来,没想到竟如此凶险。”

沈刚插嘴道:“我确实听说有的海贼有这种暗器,拨那机关不用多大力气。”

“好了,”吕师囊道,“都去沐浴,换一身新衣服吧。”

十来个庄客手拿工具纷纷前来打扫这个不大的战场。

吕师囊沉默地站在原地,好像眼前这一切又都与他无关了……

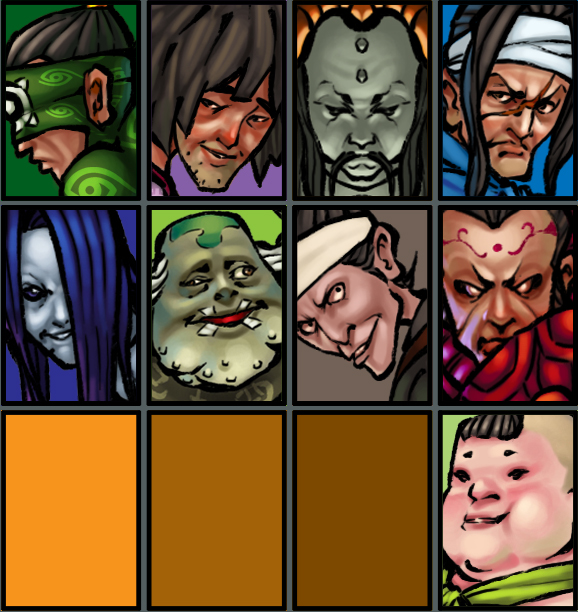

郑重声明:此版本的人物是本人在前人著作的基础框架上改编出来的形象,并非忠于原著描述。里面相关的设定也只是一些概念设定,望原著党手下留情。

郑重声明:此版本的人物是本人在前人著作的基础框架上改编出来的形象,并非忠于原著描述。里面相关的设定也只是一些概念设定,望原著党手下留情。