寒食节与清明节

寒食节

寒食节在农历三月,清明之前一两天。汉代以前寒食节禁火的时间较长,以一月为限。汉代确定寒食节为清明前三天。南朝时《荆楚岁时记》载:“去冬节一百五日,

即有疾风甚雨,谓之寒食,禁火三日。”唐宋时期减为清明前一天,唐太宗时还曾下政令将祭祖定于寒食节这一天。从先秦到南北朝,寒食都被当作一个很大的节日。唐朝时它仍然是一个较大的节日,但已开始式微,还来逐渐为清明节所兼并。

清明节

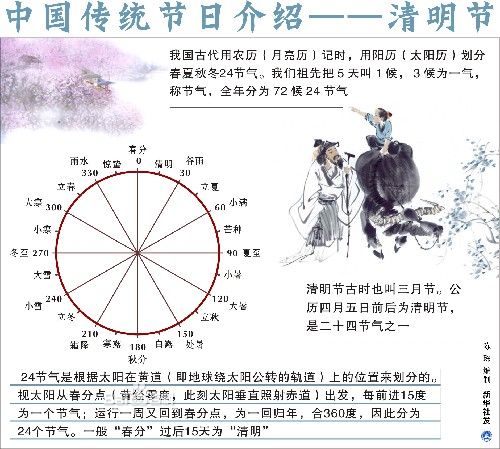

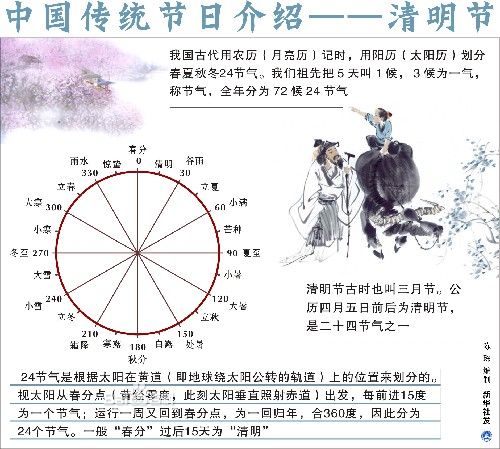

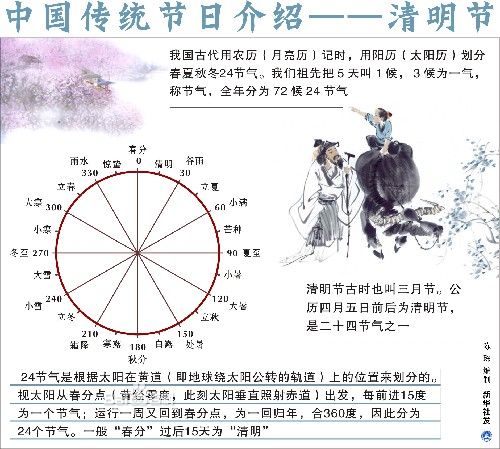

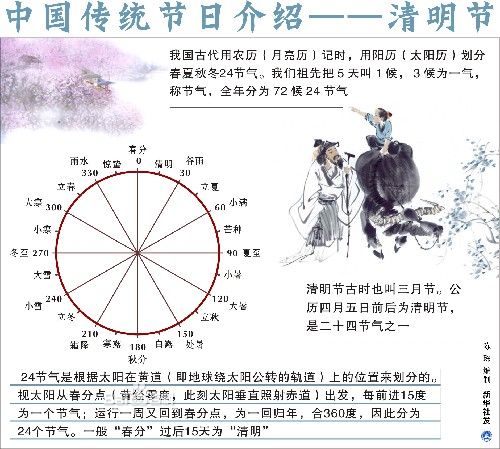

“清明节”的得名还源于中国农历24节气中的清明节气。冬至后第108天就是清明节气,是根据星球运行所确定的农历二十四节气之一,用于辅助农耕。清明节气共有15天。作为节气的清明,时间在春分之后。这时冬天已去,春意盎然,天气清朗,四野明净,大自然处处显示出勃勃生机。用“清明”称这个时期,是再恰当不过的一个词。地球公转一周为黄经360度,当地球到达黄经零度时定为春分,而后每运行15度有一个节气,共有二十四节气。因此,节气在阳历上的日期是固定的,由于闰年的原因,所以会相差两天。农历是反映物候变化、指导农时的阴阳历,它还结合了阴历,即以月相29.5天为周。

中国传统节日介绍图期(一次满月到下一次满月的时间间隔)

因为阴历纪月推算节气所在具体时间需要准确的天文知识和数学知识,所以,以前的历书所载各个节气发生的时间是要由国家颁布的(如立春精确到年月日时分秒),而且,不同的时代推算的规则有所不同,清史稿时宪志就用很长的篇幅和很多图形公式来说明当时的推算方法。一般所讲农历中节气的设置规律往往只是确定月首为节气,月中为中气,两个节气间隔是15天是唯一可以供人推算的依据,节气歌也是一般人掌握节气规律的必学知识。稍微复杂一点的推算是习惯上以上一年的冬至(一年中太阳最低的时候)过了105天就是寒食,106天就是清明;按阳历计算就简单多了、可以固定在4月5日或4日(以当年二月平或29日而差异)。从天文角度说,4月5日或6日视太阳(视太阳就是太阳在黄道上的位置)到达黄经15度的时候。

在古人的观念里,108是代表完满、吉祥、久远、高深的大数,把清明放在冬至后第108天,是有很深的含义。清明的得名,不仅缘于万物此时的生长清洁明净,也缘于这一时期的太阳也是清新的太阳,流转于这一时期天地之间的阳气,也是清新的阳气。

明清时期,“清明”之称多于“寒食”,呈取代后者之势。后来寒食节的祭祖等习俗与清明节合并(而寒食节渐渐被人们遗忘)。到现代,大多数地方的百姓只知“清明节”,不知道“寒食节”之名了。但还有少数地方有禁火或食冷之俗,如山西、山东的一些地方。

清明节与原本意义的寒食节在习俗内容上共同之处并不显著,二者主要的联系有两点:一是时间相连,二是都有怀念、祭祀前人的情感诉求。这两点联系最终使清明节置代或兼并了寒食节。

清明节是农历二十四节气之一,在仲春与暮春之交,也就是冬至后的108天。中国汉族传统的清明节大约始于周代,距今已有二千五百多年的历史。《历书》:“春分后十五日,斗指丁,为清明,时万物皆洁齐而清明,盖时当气清景明,万物皆显,因此得名。”清明一到,气温升高,正是春耕春种的大好时节,故有“清明前后,种瓜点豆”之说。清明节是一个祭祀祖先的节日,传统活动为扫墓。2006年5月20日,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

清明节是农历二十四节气之一,在仲春与暮春之交,也就是冬至后的108天。中国汉族传统的清明节大约始于周代,距今已有二千五百多年的历史。《历书》:“春分后十五日,斗指丁,为清明,时万物皆洁齐而清明,盖时当气清景明,万物皆显,因此得名。”清明一到,气温升高,正是春耕春种的大好时节,故有“清明前后,种瓜点豆”之说。清明节是一个祭祀祖先的节日,传统活动为扫墓。2006年5月20日,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

寒食节的民间传说

寒食节的民间传说

中国传统节日介绍图期(一次满月到下一次满月的时间间隔)

中国传统节日介绍图期(一次满月到下一次满月的时间间隔)